Streit um Rentenpläne dominiert Spitzengespräch

Im Berliner Regierungsviertel beraten die Führungsriegen von CDU, CSU und SPD über zentrale Baustellen der großen Koalition. Seit 20 Uhr sitzt der Koalitionsausschuss zusammen, um bei mehreren konfliktgeladenen Gesetzesprojekten Fortschritte zu erzielen. Besonders im Mittelpunkt steht das Ringen um das geplante Rentenpaket.

Die Auseinandersetzung entzündet sich an der Forderung von 18 Abgeordneten der Jungen Gruppe aus der Unionsfraktion. Sie kritisieren, dass die Bundesregierung das 48-Prozent-Rentenniveau über 2031 hinaus stabilisieren will. Die Gruppe warnt vor massiven Mehrkosten und lehnt eine dauerhafte Anhebung des Sicherungsniveaus strikt ab.

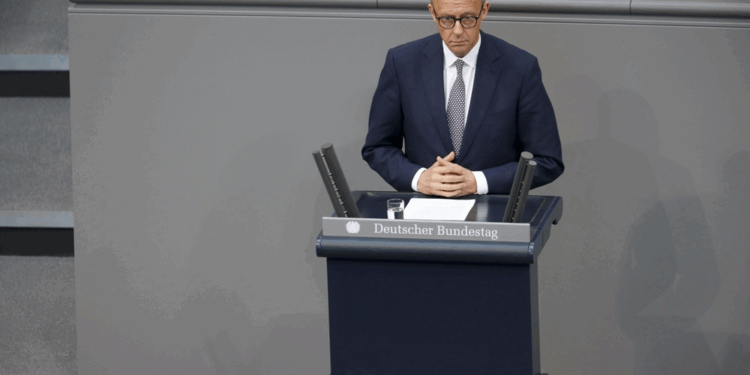

Bundeskanzler Friedrich Merz und die SPD-Führung haben jedoch mehrfach betont, dass sie keine Änderungen am Entwurf akzeptieren werden. Unionsfraktionschef Jens Spahn zeigte sich kompromissbereit und stellte ein mögliches „Rentenpaket II“ in Aussicht, um die Kritiker zum Einlenken zu bewegen. Unabhängig vom Ausgang der Sitzung werden am Freitag weitere Gespräche mit der Jungen Gruppe erwartet.

Zukunft des Verbrenners bleibt umkämpft

Ebenfalls auf der Tagesordnung steht die Frage, wie Deutschland zur EU-Regelung für den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor ab 2035 positioniert bleibt. Die EU verlangt, dass neue Pkw ab diesem Datum im Betrieb kein CO₂ mehr ausstoßen dürfen – ein Schritt, der faktisch ein Ende klassischer Verbrenner bedeuten könnte.

Nach dem Autogipfel im Oktober hatte Kanzler Merz zu Protokoll gegeben, „dass es keinen abrupten Bruch im Jahr 2035 geben darf“. Hintergrund sind die schwächelnden Absatzzahlen der Autoindustrie und das Risiko, Klimaziele erneut zu verfehlen.

SPD-Vizekanzler Lars Klingbeil signalisierte Offenheit für Modelle, die synthetische Kraftstoffe, Hybrid-Optionen und elektrische Antriebe miteinander kombinieren. Die SPD hält aber grundsätzlich am EU-Ziel fest.

CSU-Chef Markus Söder geht deutlich weiter: Er fordert, das Verbrenner-Verbot vollständig zu kippen und argumentiert mit Arbeitsplatzsicherung sowie industrieller Wettbewerbsfähigkeit.

Heizungsgesetz vor Neuaufstellung

Die Neuausrichtung des von der früheren Ampelregierung verabschiedeten Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sorgt ebenfalls für intensiven Klärungsbedarf. CDU, CSU und SPD hatten im Koalitionsvertrag vereinbart, das bestehende Gesetz „aufzuheben und grundlegend zu überarbeiten“.

Strittig bleibt jedoch, wie technologieoffen die neuen Vorgaben gestaltet werden sollen. Streitpunkt ist insbesondere der ehemalige Paragraf 71, der eine Nutzung von mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energien bei neuen Heizsystemen vorschreibt.

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche bezeichnete die bisherige Regel als „Zwang zur Wärmepumpe“, während Bauministerin Verena Hubertz vor einer Aushöhlung der Klimaschutzstandards warnt. Die Koalitionsspitze sucht jetzt nach einem Modell, das sowohl Planungssicherheit schafft als auch finanzielle Belastungen für Eigentümer im Rahmen hält.

Gesundheitsreform blockiert – Zeitdruck steigt

Ein weiterer Problempunkt betrifft die Stabilisierung der gesetzlichen Krankenkassenbeiträge. Bundeskanzler Merz hatte zugesichert, dass die Beiträge zum 1. Januar 2026 nicht steigen sollen.

Das dafür entwickelte Sparpaket von Gesundheitsministerin Nina Warken steckt jedoch fest: Der Bundesrat hat das Gesetz in den Vermittlungsausschuss verwiesen. Mehrere Länder lehnen die vorgesehenen Einsparungen im Klinikbereich als „einseitig“ ab und fordern breitere Kostenreformen.

Die Kassen mahnen angesichts der finanziellen Situation zur Eile. Ohne schnellen Beschluss drohen dennoch höhere Zusatzbeiträge für Versicherte im kommenden Jahr.

Industrie kritisiert Standortbedingungen

Unabhängig von den konkreten Gesetzesprojekten wächst in der Wirtschaft die Unzufriedenheit über das politische Umfeld. BIHK-Hauptgeschäftsführer Manfred Gößl warnte: „Die deutsche Industrie verliert Monat für Monat rund 10.000 Arbeitsplätze.“ Davon entfielen etwa 2.000 Stellen auf Bayern.Unternehmen verweisen auf teure Energie, hohe Bürokratie und internationale Unsicherheiten. Gleichzeitig belasten ein schwacher US-Dollar und eine zögerliche globale Nachfrage die Exportwirtschaft. Viele Betriebe richten ihren Appell an die Bundesregierung: politische Entscheidungen müssten schneller getroffen und Strukturreformen entschlossen umgesetzt werden.